新築でウッドデッキを検討中の方へ|本当のメリットとデメリット

目次

新築住宅にウッドデッキを設置するメリット

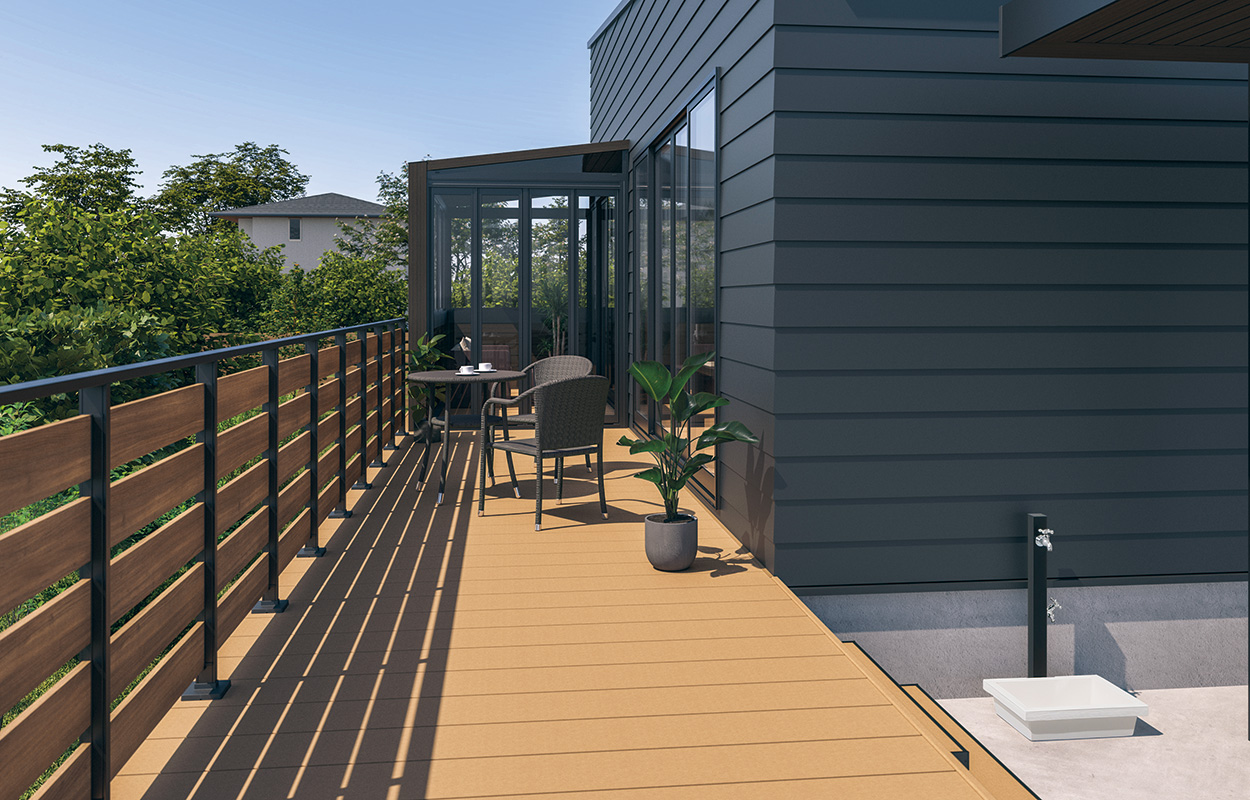

新築の家を建てるとき、多くの方が「リビングから続くウッドデッキのある暮らし」に憧れを抱きます。庭に面した木製のテラスは、家と自然をつなぐ架け橋となり、日常に豊かさをもたらしてくれるものです。

でも実際のところ、ウッドデッキは本当に価値ある投資なのでしょうか?

ウッドデッキとは、木材または木材と樹脂を混ぜ合わせた合成木材などで作られた、屋外に設置される木製のテラスのことです。一般的には家と庭の間に設置され、家からウッドデッキへの接続部分は、家の高さとウッドデッキの高さを同等程度にするため、木材の下に土台となる部分を設置して家の高さと合わせるように平らに作られます。

ウッドデッキとは、木材または木材と樹脂を混ぜ合わせた合成木材などで作られた、屋外に設置される木製のテラスのことです。一般的には家と庭の間に設置され、家からウッドデッキへの接続部分は、家の高さとウッドデッキの高さを同等程度にするため、木材の下に土台となる部分を設置して家の高さと合わせるように平らに作られます。

新築住宅でウッドデッキを検討している方のために、実際の価値と注意点を徹底解説していきましょう。まずは、ウッドデッキを設置する主なメリットから見ていきます。

リビングの延長として使える第二の居住空間

ウッドデッキの最大の魅力は、室内と屋外をシームレスにつなぐ「もうひとつのリビング」として機能することです。リビングと同じ高さに設置することで、空間に広がりと開放感が生まれます。

天気の良い日には窓を開け放ち、室内と屋外が一体となった贅沢な空間を楽しめるのです。

特に日本の住宅事情では、限られた敷地面積の中で生活空間を最大限に活用することが求められます。ウッドデッキはその解決策として非常に効果的です。

私がある施主さんのお宅を訪問した際、「ウッドデッキがあるおかげで、家の中にいながら外の空気を感じられる。それだけで生活の質が変わった」と言われたことがあります。実際、多くの方がウッドデッキを設置して初めて、その価値に気づくようです。

私がある施主さんのお宅を訪問した際、「ウッドデッキがあるおかげで、家の中にいながら外の空気を感じられる。それだけで生活の質が変わった」と言われたことがあります。実際、多くの方がウッドデッキを設置して初めて、その価値に気づくようです。

多目的に活用できる便利なスペース

ウッドデッキは、その用途の多様性も大きな魅力です。家族の団らんの場としてはもちろん、友人を招いてのホームパーティー、子どもの遊び場、読書や日向ぼっこのリラックススペースなど、使い方は無限大です。

夏には子どもたちのプール遊びのスペースとして。

秋には紅葉を眺めながらのティータイムの場所として。

四季を通じて、さまざまな楽しみ方ができるのがウッドデッキの魅力なのです。

また、洗濯物を干すスペースとしても重宝します。リビングから直接アクセスできるため、重たい洗濯物を持って階段を上り下りする必要がなく、突然の雨でも素早く取り込むことができます。

ウッドデッキ設置の現実的なデメリット

ウッドデッキの魅力をお伝えしましたが、実際に設置を検討する際には、デメリットもしっかり理解しておく必要があります。後悔しない選択をするために、現実的な課題も見ていきましょう。

定期的なメンテナンスの必要性

ウッドデッキの最大のデメリットは、定期的なメンテナンスが必要なことです。特に天然木のデッキは、雨や紫外線にさらされ続けることで劣化が進みます。

具体的には、2〜3年ごとに防腐・防虫処理や塗装の塗り直しが必要になります。

天然木の種類によっても耐久性は異なりますが、一般的に数年から長くても15年前後でリフォームが必要となってきます。DIYが得意な方であれば自分でメンテナンスすることも可能ですが、苦手な方にとっては定期的な出費と手間がかかることを覚悟しなければなりません。

天然木の種類によっても耐久性は異なりますが、一般的に数年から長くても15年前後でリフォームが必要となってきます。DIYが得意な方であれば自分でメンテナンスすることも可能ですが、苦手な方にとっては定期的な出費と手間がかかることを覚悟しなければなりません。

あるお客様は「見た目の美しさに惹かれて天然木のデッキを選んだものの、メンテナンスの手間を考えると人工木にすれば良かった」と後悔されていました。

メンテナンスを怠ると、木材の腐食やカビの発生、ささくれの発生などが起こり、見た目だけでなく安全性にも影響します。特に小さなお子さんやペットがいるご家庭では注意が必要です。

ウッドデッキ下のスペース管理の難しさ

ウッドデッキを設置すると、デッキと地面との間に空間ができます。この空間は、雑草が生えたり、虫や小動物が住みついたりする可能性があります。

しかし、このスペースは非常に狭く、掃除や手入れが困難です。

「気づいたら雑草だらけになっていた」「虫が大量発生した」といったトラブルも少なくありません。特に湿気の多い日本の気候では、カビや腐食の原因にもなりかねません。

この問題を解決するためには、ウッドデッキを設置する前に防草シートを敷いたり、コンクリート敷きにしたりするなどの対策が必要です。しかし、これらの対策も完璧ではなく、定期的な点検は欠かせません。

新築時にウッドデッキを設置する際の重要検討ポイント

ウッドデッキのメリット・デメリットを理解したうえで、設置を検討する場合、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。これから新築でウッドデッキの設置を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

最適な設置場所と向きの選定

ウッドデッキの設置場所は、その使い勝手を大きく左右します。一般的には、リビングに面した南向きの場所が人気です。

南向きであれば、冬でも日当たりが良く、暖かく過ごせます。ただし、真夏は直射日光が強すぎる場合もあるため、パラソルや日よけの設置も検討しましょう。

また、設置場所によって目的も変わってきます。例えば:

また、設置場所によって目的も変わってきます。例えば:

- リビング続き → 家族の団らんや子どもの遊び場として

- キッチン・ダイニング続き → アウトドアダイニングとして

- 寝室続き → プライベートな休息スペースとして

- 玄関周り → 来客用のウェルカムスペースとして

私が担当したあるお宅では、キッチンに面したウッドデッキを設置したところ、「家族でのバーベキューが格段にしやすくなった」と大変喜ばれました。料理の出し入れがスムーズになり、キッチンとの行き来が楽になったからです。

ライフスタイルに合わせた設置場所を選ぶことが、後悔しないウッドデッキ計画の第一歩です。

目的に合わせた適切なサイズ設計

ウッドデッキのサイズは、用途によって大きく変わります。広ければ広いほど良いというわけではなく、メンテナンスの手間や費用も比例して増えることを忘れてはいけません。

一般的な用途別の推奨サイズは以下の通りです:

- くつろぎスペース(2〜3人用):6〜8畳程度

- ダイニングスペース(4人用テーブル設置):8〜10畳程度

- バーベキューや大人数でのパーティー:10畳以上

また、家具やグリルなどを置くことを考慮すると、それらのサイズも含めた計画が必要です。「テーブルと椅子を置いたら動けなくなった」という失敗例もよく聞きます。

どんな使い方をしたいのか、家族で具体的にイメージを共有しておくことが重要です。

素材選びで失敗しないための知識

ウッドデッキの素材選びは、見た目だけでなく、メンテナンス頻度や耐久性、コストにも大きく影響します。素材ごとの特徴を理解して、自分のライフスタイルに合った選択をしましょう。

天然木と人工木の比較

ウッドデッキの素材は大きく分けて「天然木」と「人工木」の2種類があります。それぞれに特徴があり、一長一短です。

天然木の魅力は何といっても自然な風合いと温かみです。年月とともに味わいが増し、独特の経年変化を楽しめます。代表的な樹種には、耐久性の高いウエスタンレッドシダーやイペ、比較的手に入りやすいヒノキやスギなどがあります。

天然木の魅力は何といっても自然な風合いと温かみです。年月とともに味わいが増し、独特の経年変化を楽しめます。代表的な樹種には、耐久性の高いウエスタンレッドシダーやイペ、比較的手に入りやすいヒノキやスギなどがあります。

しかし、天然木は定期的な塗装や防腐処理が必要で、メンテナンスを怠ると数年で劣化が進みます。また、木材によっては高価なものもあります。

一方、人工木(合成木材)は木粉と樹脂を混合して作られており、メンテナンスの手間が少ないのが最大の利点です。耐久性が高く、腐食やシロアリの心配も少なく、色あせも天然木より少ないです。

ただし、完全なメンテナンスフリーではなく、初期費用が天然木より高い場合があります。また、人工的な印象を感じる方もいるでしょう。

あるお客様は「子育てで忙しく、メンテナンスの時間が取れない」という理由で人工木を選択されました。逆に「本物の木の質感にこだわりたい」という方は、メンテナンスの手間を承知で天然木を選ばれることが多いです。

耐久性とコストのバランス

素材選びでは、初期コストだけでなく、長期的な維持費も考慮することが重要です。一見高価に思える素材でも、メンテナンス費用や寿命を考えると、トータルコストでは安くなる場合もあります。

例えば、安価な天然木を選んだ場合、3〜5年ごとの塗り直しや、10年前後での部分的な交換が必要になる可能性があります。

対して、高耐久の人工木は初期費用は高いものの、20年以上使用できるものも多く、メンテナンス費用も抑えられます。

「最初は安く済ませたいから」と安価な素材を選んだ結果、頻繁なメンテナンスや早期の交換が必要になり、結局高くついたというケースは少なくありません。

自分のライフスタイルや将来計画も考慮して、最適な選択をしましょう。

ウッドデッキを長持ちさせるための工夫

せっかく設置したウッドデッキを長く美しく保つためには、いくつかの工夫が必要です。適切な設計と日々のケアで、ウッドデッキの寿命を大幅に延ばすことができます。

屋根や庇の設置による保護

ウッドデッキの劣化の主な原因は、雨水と紫外線です。これらから守るために、屋根や庇(ひさし)の設置を検討しましょう。

屋根付きのウッドデッキは、雨や雪から木材を守り、直射日光による色あせや劣化を防ぎます。また、雨の日でもデッキを使用できるというメリットもあります。

屋根付きのウッドデッキは、雨や雪から木材を守り、直射日光による色あせや劣化を防ぎます。また、雨の日でもデッキを使用できるというメリットもあります。

ただし、屋根を設置する場合は、リビングへの採光を妨げないよう、高さや形状に配慮する必要があります。特に冬場は、屋根によって室内に日光が入らなくなり、寒さや暗さを感じることもあります。

完全な屋根が難しい場合は、部分的な庇や、取り外し可能なタイプのオーニングやパラソルなども検討しましょう。季節や用途に応じて調整できる柔軟性があります。

「夏は日差しを遮り、冬は太陽光を取り込める」可動式の屋根を設置したお客様からは、「季節を問わず快適に使えるようになった」と好評です。

適切な防水・防腐処理の重要性

ウッドデッキを長持ちさせるためには、定期的な防水・防腐処理が欠かせません。特に天然木の場合、適切な処理を行わないと、腐食やカビ、シロアリの被害を受ける可能性があります。

防水・防腐処理には主に以下の方法があります:

- 木材保護塗料(オイルステイン、ウッドステイン)の塗布

- 撥水型木材保護塗料(シリコーンポリマー系など)の使用

- 防腐・防蟻処理済みの木材の選択

天然木の場合、一般的に2〜3年ごとの再塗装が推奨されています。「塗り直しが面倒で先延ばしにしていたら、あっという間に劣化が進んでしまった」という声もよく聞きます。

定期的なメンテナンスを計画的に行うことで、ウッドデッキの美しさと機能性を長く保つことができます。

ウッドデッキを活かした素敵な暮らしの実例

ウッドデッキを設置した方々は、実際にどのように活用し、どんな暮らしを楽しんでいるのでしょうか。実例を見ることで、自分自身のウッドデッキのある生活をより具体的にイメージできるでしょう。

四季を通じた多様な活用法

ウッドデッキの魅力は、四季折々の自然を身近に感じながら、多様な使い方ができることです。実際の活用例を見てみましょう。

春には、新緑を眺めながらの朝食やブランチが格別です。ウッドデッキにテーブルと椅子を出し、家族で食事を楽しむ光景は、まさに理想的な休日の過ごし方。鉢植えの花々を並べて、プライベートガーデンとして楽しむ方も多いです。

春には、新緑を眺めながらの朝食やブランチが格別です。ウッドデッキにテーブルと椅子を出し、家族で食事を楽しむ光景は、まさに理想的な休日の過ごし方。鉢植えの花々を並べて、プライベートガーデンとして楽しむ方も多いです。

夏は、子どもたちの水遊びスペースとして大活躍します。小さなプールを置いたり、水鉄砲で遊んだりと、庭が濡れることを気にせず思い切り楽しめます。夕方には風通しの良いデッキで涼を取りながら、家族での団らんを楽しめます。

秋は、紅葉を眺めながらの読書や、温かい飲み物を楽しむ絶好の季節。落ち葉の掃除は少し手間ですが、季節の移り変わりを肌で感じられる贅沢な時間です。

冬は、晴れた日の日向ぼっこが気持ちよい季節。寒い日でも、日差しがあれば意外と暖かく過ごせます。クリスマスシーズンには、イルミネーションでデッキを飾り付ける家庭も多いです。

「ウッドデッキがあることで、自然と外に出る機会が増えた」というのは、多くの方が実感していることです。

家族のライフスタイルに合わせた活用事例

家族構成やライフスタイルによって、ウッドデッキの活用方法も異なります。いくつかの実例を紹介します。

子育て世代の家庭では、子どもの遊び場として大活躍します。室内から見守りながら、子どもたちが安全に外遊びを楽しめる環境は、親にとっても安心です。砂場やすべり台などの遊具を置いたり、チョークで絵を描いたりと、創造的な遊びの場にもなります。

ガーデニング好きの方は、鉢植えを並べたり、ハーブを育てたりと、趣味の空間として活用しています。土いじりの後、そのままデッキでくつろげるのも魅力です。

在宅ワークが増えた現代では、気分転換のテレワークスペースとして活用する方も増えています。Wi-Fiが届く範囲であれば、自然を感じながら仕事ができる贅沢な環境です。

ペットと暮らす家庭では、犬や猫が日向ぼっこをしたり、一緒に遊んだりするスペースになります。室内と屋外の中間的な空間は、ペットにとっても心地よい場所です。

ペットと暮らす家庭では、犬や猫が日向ぼっこをしたり、一緒に遊んだりするスペースになります。室内と屋外の中間的な空間は、ペットにとっても心地よい場所です。

「ウッドデッキを作ってから、家族の会話が増えた」という声もよく聞きます。自然と家族が集まる場所になり、コミュニケーションの機会が増えるのも、ウッドデッキの隠れたメリットかもしれません。

新築でウッドデッキを成功させるための最終チェックリスト

ここまで、ウッドデッキのメリット・デメリット、素材選び、設置場所、活用法などについて詳しく見てきました。最後に、新築でウッドデッキを検討している方のための、失敗しないためのチェックリストをご紹介します。

予算計画と将来的なメンテナンス費用の見積もり

ウッドデッキの設置を検討する際は、初期費用だけでなく、将来的なメンテナンス費用も含めた総コストを考慮することが重要です。

初期費用としては、材料費、施工費、オプション(屋根、手すり、階段など)の費用が含まれます。一般的な相場は、素材や広さによって大きく異なりますが、6畳程度のデッキで50万円〜100万円程度が目安です。

さらに、将来的なメンテナンス費用も忘れてはいけません。天然木の場合、2〜3年ごとの塗装(DIYの場合は材料費のみ、業者依頼の場合は工賃も)、10年程度での部分補修などが必要になることを見込んでおきましょう。

「初期費用を抑えたいから」と安い素材や施工を選ぶと、長期的には高くつくことも少なくありません。耐久性とコストのバランスを考慮した選択が重要です。

あるお客様は「最初からメンテナンス費用も含めた長期計画を立てておいたおかげで、定期的なケアを無理なく続けられている」と話していました。計画的な資金準備が、ウッドデッキを長く美しく保つ秘訣です。

信頼できる施工業者の選び方

ウッドデッキの品質は、素材選びと同じくらい施工の質が重要です。信頼できる業者を選ぶためのポイントをご紹介します。

まず、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。単に価格だけでなく、使用する素材の品質、施工方法、アフターサービスの内容なども確認しましょう。

過去の施工例や実績を確認することも重要です。可能であれば、実際に施工したウッドデッキを見学させてもらうのが理想的です。施工から数年経過したデッキの状態を見ることで、耐久性や経年変化の様子がわかります。

また、アフターフォローの内容も確認しておきましょう。施工後のメンテナンス方法の説明や、定期点検のサービスがあるかなども重要なポイントです。

「安さだけで業者を選んだら、施工の質が悪く、数年で不具合が出てきた」という失敗例もあります。信頼できる業者選びは、長期的に見て非常に重要な要素です。

ノエルのような実績豊富な外構・エクステリアの専門業者に相談することで、プロの視点からライフスタイルに合ったウッドデッキの提案を受けることができます。20年後の暮らしまで見据えた計画を立てることで、長く愛着を持って使えるウッドデッキが実現します。

新築外構の一部としてウッドデッキを検討されている方は、ぜひ専門家に相談してみてください。あなたの理想の暮らしに合ったウッドデッキが、日々の生活に新たな喜びをもたらしてくれるでしょう。

詳しい相談や、お見積りをご希望の方は、全国28店舗を展開するエクステリア設計・工事のデザイン事務所「ノエル」にお気軽にお問い合わせください。20年後の暮らしを見据えた、あなただけのウッドデッキプランをご提案いたします。

詳細はこちら: 新築外構、エクステリア