門まわりの名称をプロが解説|外構工事ならノエル

「新築の打ち合わせで『門柱』や『アプローチ』という言葉が出てきたけど、具体的にどこのこと?」

「おしゃれな門まわりにしたいと思っても、どう要望を伝えたらいいか分からない」

家づくりを進める中で、このようなお悩みを抱えてはいませんか?

家の第一印象を大きく左右する「門まわり」には、実は様々なパーツがあり、それぞれに名称と大切な役割があります。これらを知ることは、ハウスメーカーや外構業者との打ち合わせをスムーズに進め、後悔のない理想の家づくりを実現するための第一歩です。

この記事では、戸建住宅の門まわりの各部位の名称から、それぞれの役割、選び方のポイントまで、豊富な施工事例のイメージと共に解説します。

目次

そもそも門まわり(ファサード)とは?家の印象を決める大切な場所

「門まわり」とは、その名の通り、門を中心とした家の外観部分、特に道路から玄関までの空間全体を指す言葉です。建築やデザインの世界では、建物の正面デザインを指す「ファサード」という言葉もよく使われます。

この門まわりが「家の顔」と言われるのは、単に見た目の問題だけではありません。門まわりには、大きく分けて3つの重要な役割があります。

- デザイン性

- 機能性・防犯性

- プライバシー保護

これらの役割をバランス良く満たすことで、美しく、快適で、安全な暮らしが実現します。まずは、門まわりがどのようなパーツで構成されているのか、全体像を掴んでいきましょう。

【主要パーツ編】門まわりの中心となる各部の名称と役割

ここからは、門まわりを構成する中心的なパーツについて、それぞれの名称と役割、選ぶ際のポイントを詳しく見ていきましょう。

表札やインターホンをまとめる「門柱」

門柱は、門まわりの中でも特に存在感があり、デザインの核となるパーツです。表札やポスト、インターホンなどを取り付ける壁状またはポール状の構造物のことを指します。

門柱は、家のシンボルとして家族を迎え、訪問者を最初に案内する重要な役割を担います。デザイン次第で、家の風格や印象を大きく変えることが可能です。

門柱には、以下の2種類があります。

- 機能門柱: ポスト、表札、インターホン、照明などの機能が一体化した、スリムでスタイリッシュな既製品の門柱

- 造作門柱: 職人が現場でブロックを積んだり、コンクリートを流したりして作るオーダーメイドの門柱

建物本体の外壁の色や素材、窓サッシの色などとテイストを合わせると、家全体に統一感が生まれます。また、設置するスペースの広さや、ポストに必要な容量、将来的なメンテナンス性なども考慮して選びましょう。

門柱をお探しの方は、こちらの動画もご覧ください。

【予算20万円】門柱はコレを選べ!プロが推奨する造作門柱と機能門柱

防犯性とデザイン性を両立する「門扉(もんぴ)」

門扉は、敷地の内外を物理的に区切るドアのことです。「ゲート」と呼ばれることもあります。

道路と敷地を明確に区切り、部外者の侵入を心理的・物理的に防ぐことで、防犯性を高めます。門柱や塀と組み合わせることで、外構デザインの重要なアクセントにもなるでしょう。

【素材】

- アルミ形材: 軽くて錆びにくく、メンテナンスが容易

- アルミ鋳物: 溶かしたアルミを型に流して作るため、曲線的で装飾性の高いデザインが豊富

- 木製・樹脂製(木目調): 温かみのあるナチュラルな雰囲気を演出できる

- 鉄製(ロートアイアン): 重厚感と高級感がある

【開閉方式】

- 開き戸(片開き/両開き): 内側または外側に開く最も一般的なタイプ

- 引き戸(スライド式): 扉を横にスライドさせて開閉するタイプ

- アコーディオン式(伸縮門扉): 扉が折りたたまれながら伸縮するタイプ

敷地の広さや前面道路の交通量、門扉を開けるためのスペースがあるかなどを考慮して開閉方式を選びます。デザインは、門柱やフェンス、建物との調和を第一に考えましょう。

玄関までを素敵に演出する通路「アプローチ」

アプローチとは、道路に面した門から玄関ポーチまでの通路のことです。単なる通路ではなく、玄関までの動線を安全で快適にする役割があります。

また、歩みを進めるごとに見える景色が変わり、家に入るまでの期待感を高めるという演出効果も持ち合わせています。

| タイル | デザインや色が豊富で、高級感のある仕上がりに。汚れが落ちやすくメンテナンスも楽。 |

| レンガ | 温かみがあり、洋風やナチュラルな雰囲気にマッチする。年月と共に味わいが増すのも魅力。 |

| 乱形石 | 自然石を不規則な形に割ったもので、ナチュラルで豪華な印象を与える。 |

| 洗い出し | セメントや樹脂に砂利を混ぜ、固まる前に水で洗い流して砂利の頭を露出させる仕上げ。和風・洋風問わず合い、滑りにくいのが特長。 |

| 枕木 | ナチュラルガーデンやカントリースタイルにぴったり。アンティークな風合いが魅力。 |

| コンクリート(スタンプコンクリート) | シンプルでコストを抑えられる。スタンプコンクリートなら、石畳やレンガのような模様をつけることも可能。 |

雨の日でも滑りにくい素材を選ぶことは、安全面で非常に重要です。また、水たまりができないよう、水はけの良さも考慮しましょう。デザイン面では、直線のラインはモダンでシャープな印象に、曲線のラインは柔らかく奥行きのある印象になります。植栽スペースを組み合わせることで、より豊かな表情を創り出せます。

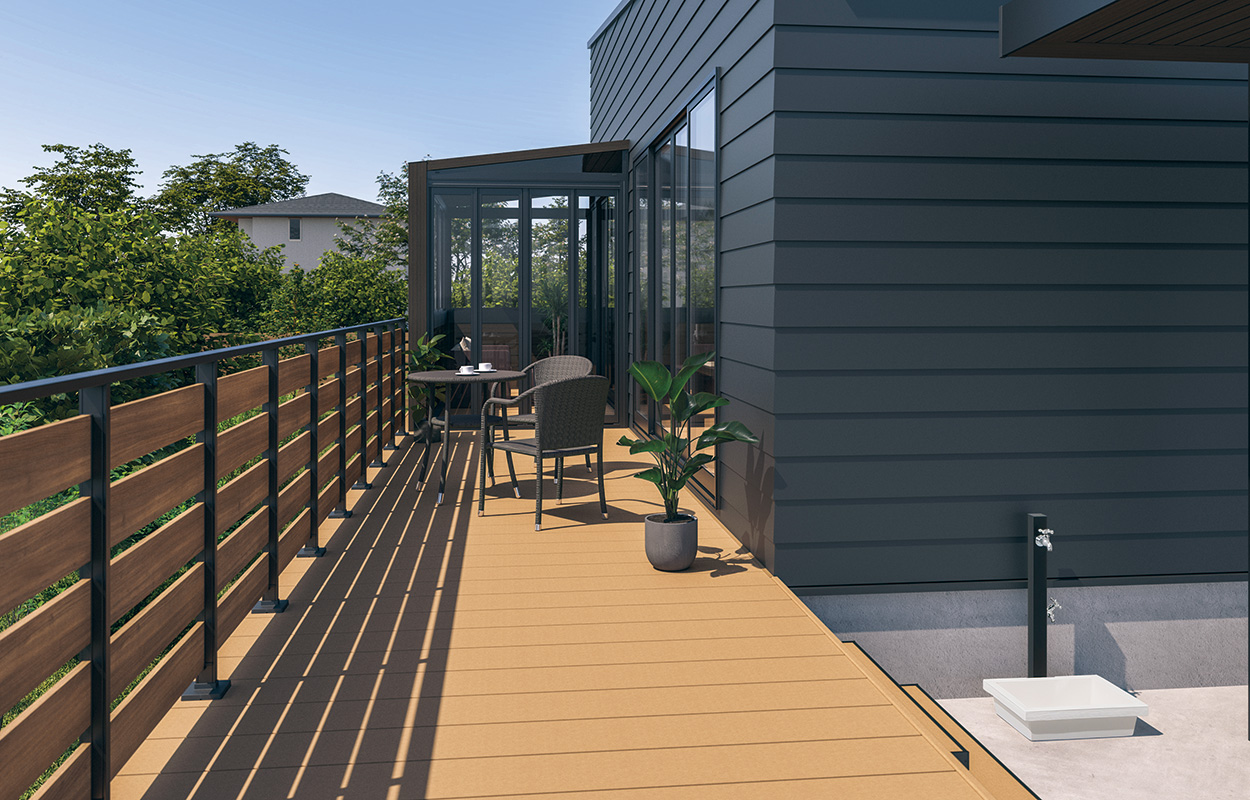

敷地の境界を明確にする「塀(へい)・フェンス」

塀やフェンスは、敷地の境界線上に設置され、敷地を囲うための構造物です。隣地や道路との境界を明確にすると同時に、外部からの視線を遮ってプライバシーを保護し、侵入を防ぐ防犯上の役割も担います。

「塀」とはコンクリートブロック、それを装飾した化粧ブロック、タイルや石材を貼ったもの、塗り壁で仕上げたものなど、堅牢で目隠し効果が高いのが特長です。

「フェンス」とは、 アルミ、スチール、ウッド、樹脂など様々な素材があります。デザインも縦格子、横格子、メッシュ、目隠しタイプなど多種多様。塀に比べて圧迫感が少なく、光や風を通しやすいのが利点です。

何を一番の目的にするかで選び方が変わります。プライバシーを重視するなら高さのある目隠しフェンスや塀を、開放感を大切にしたいなら低いフェンスや風通しの良いデザインを選びます。建築基準法で高さに制限がある場合もあるため、プロへの相談が不可欠です。建物との一体感を出すために、一部を塀にして、一部をフェンスにするといった組み合わせも効果的です。

【設備・装飾編】機能性と彩りを加えるパーツの名称

主要パーツに加えて、門まわりには暮らしを便利にし、彩りを添える様々な設備や装飾があります。

我が家の顔となるサイン「表札」

表札は、誰の家かを示す実用的な役割はもちろん、住む人の個性やこだわりを表現する重要なデザインアイテムです。

素材はアイアン、ステンレス、ガラス、木、石、タイルなど多岐にわたります。門柱や建物のテイストに合わせて素材を選び、読みやすさも考慮して書体を決めましょう。夜間でも見えるように照明付きのタイプもあります。

暮らしに欠かせない「ポスト(郵便受け)」

ポストは、郵便物や宅配物を受け取るための設備です。デザインも門まわりの印象を左右します。壁に掛ける「壁掛け式」、門柱や壁に埋め込む「埋め込み式」、ポールで独立して立てる「独立(ポール)式」などがあります。

カタログやネット通販をよく利用するなら、大型の郵便物が入る大容量タイプがおすすめです。取り出しやすさ(前入れ・前出し/前入れ・後出し)や、個人情報を守るためのダイヤル錠などの防犯性もチェックしましょう。

安心と便利さの要「インターホン(ドアホン)」

インターホンとは、訪問者を映像や音声で確認するための必須設備。音声だけのタイプから、カラーモニター付き、夜間でも鮮明なLEDライト付き、不在時も来訪者を記録できる録画機能付き、スマートフォンと連動して外出先でも応対できるタイプまで、機能は進化しています。

ライフスタイルや防犯面でどこまでの機能を求めるかを基準に選びましょう。門柱に取り付ける場合、デザインの調和も大切です。

夜の門まわりを安全・おしゃれに照らす「門灯(もんとう)」

門灯とは、門柱やその周辺を照らす照明のことです。夜間に足元を照らして安全を確保するだけでなく、表札を見やすくしたり、不審者を寄せ付けにくくする防犯効果もあります。また、光の当て方次第で、昼間とは違う幻想的で美しい表情を演出できます。

門柱の上に設置するタイプ、ポール状のポールライト、足元を照らすフットライト、植栽や壁を照らすスポットライトなどがあります。必要な場所を効果的に照らし、かつ省エネも実現できるセンサー付きの照明も人気です。照明計画は外構全体の印象を劇的に変えるため、プロの腕の見せ所です。

門まわりに命を吹き込む「植栽・シンボルツリー」

植栽とは、門まわりに植えられた樹木や草花のことです。無機質になりがちなコンクリートや金属の構造物に、生命感と温かみ、季節の彩りを加えてくれます。1本の木(シンボルツリー)があるだけで、門まわり全体が生き生きとした印象になります。また、自然な目隠しとしても機能します。

その土地の日当たりや風通しなどの環境に合った樹種を選ぶことが大切です。成長した後の大きさや、落ち葉の量、剪定などメンテナンスの手間も考慮する必要があります。どんな木を選べば良いか分からない場合は、ぜひ私たちのような植栽にも詳しいプロにご相談ください。

シンボルツリーについて、以下の動画もご覧ください!

【プロが大紹介】家の魅力を高める秘訣!おすすめシンボルツリーデザイン完全解説【注文住宅/外構/家づくり】

理想のイメージが見つかる!門まわりの3つの基本スタイル

各パーツの知識を得たところで、次はそれらをどう組み合わせるか、全体のデザインスタイルを見ていきましょう。門まわりのスタイルは、大きく3つに分類できます。

開放感とコストが魅力「オープン外構」

門扉や塀を設けず、敷地をオープンにするスタイルです。

圧迫感がなく開放的で、日当たりや風通しが良い点がメリットです。また、構造物が少ないため、工事費用を抑えやすい傾向にあります。

デメリットは、道路から敷地内が見えやすく、プライバシーの確保が難しい点。人の出入りが自由なため、防犯面で不安を感じる場合もあります。

開放的な雰囲気が好きな方、車の出し入れが多い駐車場、ご近所とのコミュニケーションを楽しみたい方、予算をなるべく抑えたい方におすすめの外構です。

オープン外構に関しては、以下の動画もご覧ください!

絶対やめて!オープン外構が安っぽく見える理由10選!原因と対策を解説【注文住宅】【新築】

プライバシーと重厚感を両立「クローズ外構」

門扉や高さのある塀、フェンスで敷地全体をしっかりと囲うスタイルです。

メリットには、外部からの視線を完全にシャットアウトでき、プライバシーを最大限に確保できる点があります。防犯性も高く、小さなお子様やペットが道路に飛び出す心配もありません。重厚感・高級感を演出しやすいのも特長です。

デメリットは、圧迫感が出てしまうことや、閉鎖的な印象を与える可能性がある点です。工事費用は高くなる傾向にあり、風通しが悪くなることも。

プライバシーを最も重視したい方、静かで落ち着いた暮らしを望む方、小さなお子様やペットがいるご家庭、高級感や格調高い外観にしたい方にはぴったりな外構ではないでしょうか。

いいとこ取りのバランス型「セミクローズ外構」

オープン外構とクローズ外構の長所を組み合わせた、中間的なスタイルです。

隠したい場所は塀やフェンスで隠し、見せたい場所はオープンにするなど、メリハリのあるデザインが可能な点がメリット。開放感を保ちつつ、必要なプライバシーも確保できます。デザインの自由度が最も高いスタイルと言えます。

一方で、どこを隠してどこを見せるか、プランニングがやや複雑になる点がデメリット。中途半端な計画だと、ちぐはぐな印象になる可能性もあります。

おすすめしたい人は、開放感もプライバシーもどちらも大切にしたい方、デザイン性にこだわりたい方、機能性と見た目のバランスを重視する方です。

プロが教える!おしゃれな門まわりにするための3つのコツ

パーツの名称やスタイルを理解した上で、さらにワンランク上のおしゃれな門まわりを実現するための、私たちプロが常に意識している3つのコツをご紹介します。

建物との「統一感」を意識する

最も重要なのが、建物本体との調和です。門まわりだけが浮いてしまわないよう、外壁の色や素材、屋根の形、窓サッシの色といった建物に使われている要素と、門柱やアプローチの素材・色味のテイストを合わせましょう。例えば、モダンな建物にはシャープなアルミ素材やコンクリートを、温かみのある建物には木目調やレンガ、塗り壁を取り入れることで、家全体が洗練された一つの作品として完成します。

「照明計画」で夜の表情をデザインする

照明は、夜間の安全確保という役割以上に、門まわりを美しく演出する強力なツールです。ただ明るく照らすのではなく、シンボルツリーを下からライトアップして影を壁に映したり、アプローチにフットライトを埋め込んでリズミカルに光を配置したりすることで、昼間とは全く違うドラマチックな表情が生まれます。光と影を巧みに操る照明計画は、まさにプロの腕の見せ所です。

「植栽」で温かみと季節感をプラスする

どんなに素晴らしい素材を使っても、構造物だけではどこか冷たい印象になりがちです。そこに一本のシンボルツリーや、足元のグリーンがあるだけで、空間は一気に生き生きと華やぎます。植物の緑は心を和ませ、四季の移ろいを感じさせてくれます。落葉樹なら夏は木陰を、冬は日差しを届けてくれますし、常緑樹なら一年を通して目隠しの役割を果たします。植栽計画もぜひプロにご相談ください。

まとめ

今回は、戸建住宅の門まわりの各パーツの名称と役割、そしておしゃれで機能的な門まわりを作るためのポイントを詳しく解説しました。

これらの知識は、あなたの理想を具体化し、専門家とスムーズにコミュニケーションを取るための強力な武器になります。門まわりは、デザイン性と機能性、そしてご予算のバランスを考えながら、総合的に計画することが成功の秘訣です。

外構に関してもっと詳しく知りたい方は、ぜひノエルにご相談ください。

ノエルの無料相談・お問い合わせはこちら»(https://noel-garden.jp/contact/)