外構で後悔しないために|プロが教える業者選び&デザインの全知識

家を建てた後に「外構の予算が足りなかった…」「思っていたイメージと違う…」

そんな後悔、実はとても多いんです。

こんにちは、株式会社ノエルの三輪です。外構エクステリアプランナーとして愛知県一宮市、岐阜県を中心に活動しております。今回は、多くの方から質問をいただく「外構計画の進め方」について、私のYouTube動画を詳しく解説していきます。

本動画はこちらよりご覧いただけます:YouTubeリンク

新築やリフォームを考える際、外構計画は家の印象を大きく左右する重要な要素です。しかし、何から始めればいいのか、どんな業者を選べばいいのか悩まれる方が多いのも事実です。この記事では、外構計画を成功させるための重要ポイントを、動画の内容に沿って詳しく解説していきます。

目次

外構計画の重要性と基本的な考え方

外構計画の重要性と基本的な考え方

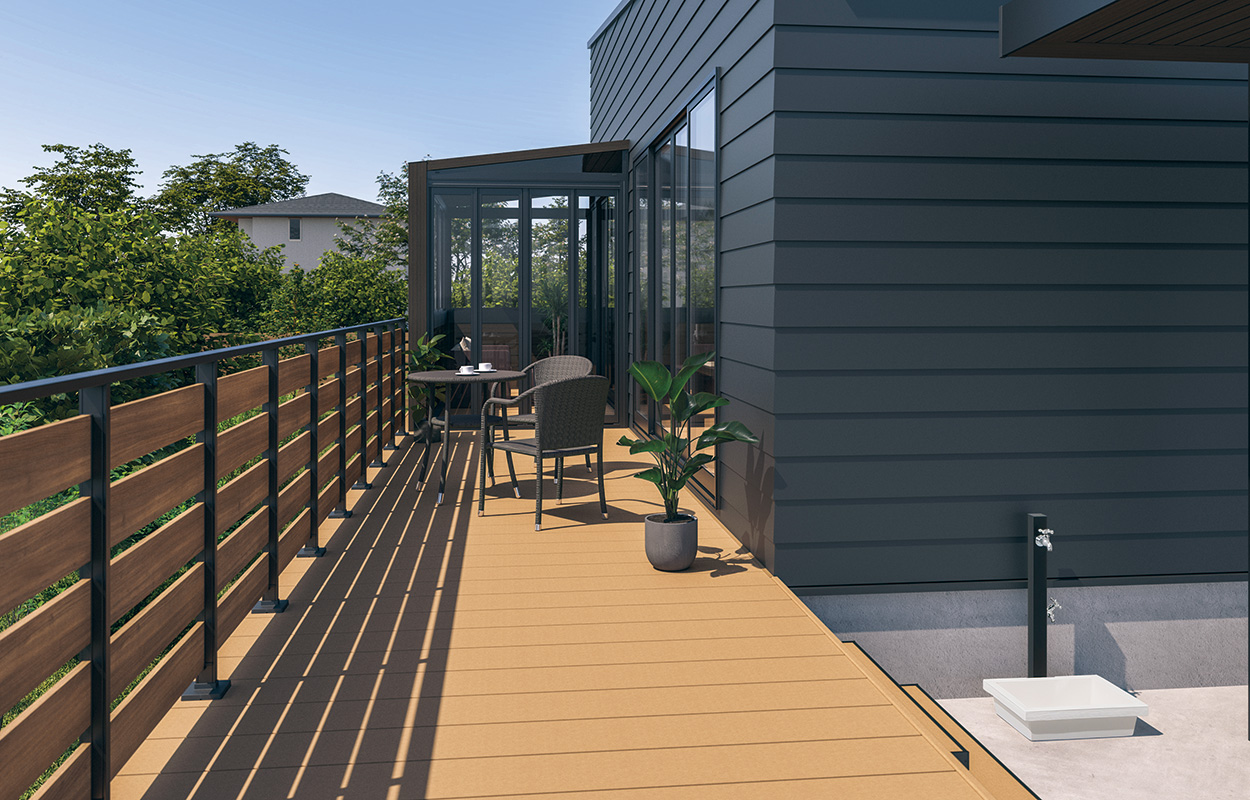

外構とは、住宅の外回りの空間全体を指します。具体的には、アプローチ、カーポート、フェンス、門扉、ウッドデッキ、庭などが含まれます。これらの要素が調和することで、住まいの印象が大きく変わってきます。

外構計画を立てる際の基本的な考え方として、以下の3つのポイントを押さえておくことが重要です。

- 住宅の外観デザインとの調和

- 家族のライフスタイルに合った機能性

- 長期的な視点での耐久性と維持管理のしやすさ

動画でもお伝えしているように、外構は一度施工すると簡単に変更できないため、計画段階でしっかりと考えることが大切です。特に新築の場合は、住宅の完成後に外構工事が始まることが多いため、事前の準備が重要になります。

外構計画のタイミングと予算配分

外構計画を始めるベストなタイミングは、住宅の設計段階からです。家の設計と並行して外構についても考えることで、全体の調和が取れた計画ができます。

予算配分については、一般的に住宅価格の5〜10%程度を外構に充てることが多いと言われています。例えば、3,000万円の住宅であれば、150〜300万円程度が外構予算の目安になります。ただし、これはあくまで目安であり、個々の要望や土地の条件によって大きく変わることがあります。

動画内でもお話ししているように、予算配分を考える際は、優先順位をつけることが重要です。特に、以下の要素は優先度が高いと考えられます:

- 駐車スペース(カーポートなど)

- アプローチ(玄関までの動線)

- 境界部分の処理(フェンスなど)

これらの基本的な要素を押さえた上で、余裕があれば庭やウッドデッキなどの要素を検討するとよいでしょう。

失敗しない外構業者の選び方

外構計画を成功させるためには、信頼できる業者選びが非常に重要です。動画でも詳しく解説していますが、以下のポイントを参考に業者を選ぶことをおすすめします。

複数の業者から見積もりを取る

外構工事は業者によって得意分野や価格設定が大きく異なります。少なくとも3社以上から見積もりを取ることで、適正な価格や提案内容を比較検討することができます。

見積もりを依頼する際は、できるだけ同じ条件で依頼することが大切です。例えば、「カーポート2台分、アプローチ、境界フェンス」といった基本的な要素は共通にして依頼すると、比較がしやすくなります。

また、見積もり内容を細かく確認することも重要です。「一式」という表記だけでは内容が不明確なため、具体的な材料や施工方法について質問することをおすすめします。

実績とポートフォリオの確認

信頼できる外構業者を選ぶ際は、過去の施工実績やポートフォリオを確認することが重要です。特に、自分の希望するスタイルや条件に近い施工例があるかどうかをチェックしましょう。

多くの外構業者はホームページやSNSで施工事例を公開しています。それらを見ることで、業者の得意分野やデザインセンスを確認することができます。また、可能であれば実際の施工現場や完成物件を見学させてもらうことも検討してみてください。

動画内でもお伝えしているように、施工実績が豊富な業者は技術力も高い傾向にあります。特に難しい条件(傾斜地や狭小地など)での施工経験があるかどうかも重要なポイントです。

アフターフォロー体制の確認

外構工事は完成後のメンテナンスも重要です。特に植栽は定期的な手入れが必要ですし、設備類も経年劣化による修理が必要になることがあります。

信頼できる業者は、施工後のアフターフォロー体制もしっかりしています。保証期間や保証内容、メンテナンスサービスの有無などを事前に確認しておくことをおすすめします。

また、地元に密着した業者を選ぶことで、何か問題が発生した際にも迅速に対応してもらいやすくなります。動画内でも触れていますが、アフターフォローの良し悪しは口コミや評判でチェックすることができます。

外構デザインの重要ポイント

外構デザインの重要ポイント

外構デザインを考える際は、機能性と美観のバランスが重要です。動画内でも詳しく解説していますが、以下のポイントを押さえておくと失敗が少なくなります。

住宅デザインとの調和

外構は住宅の「顔」とも言える部分です。住宅の外観デザインと調和した外構計画を立てることで、全体としての美しさが生まれます。

例えば、和風の住宅には和風の外構要素(和風の植栽、石材など)が調和しますし、モダンな住宅にはシンプルでスタイリッシュな外構要素が合います。動画内でも触れていますが、住宅の外壁材や屋根材の色・質感と外構材料の色・質感を合わせることで統一感が生まれます。

また、外構デザインを考える際は、周辺環境との調和も考慮することが大切です。特に住宅街では、あまりに奇抜なデザインは避け、周囲の景観を乱さないよう配慮することも必要です。

機能性を重視したレイアウト

外構は見た目の美しさだけでなく、日常生活での使いやすさも重要です。特に以下の点に注意してレイアウトを考えましょう。

- 駐車スペースの使いやすさ(出入りのしやすさ、ドアの開閉スペースなど)

- アプローチの安全性(滑りにくい素材、適切な照明など)

- プライバシーの確保(視線を遮る工夫、生垣やフェンスの高さなど)

- メンテナンスのしやすさ(植栽の手入れ、清掃のしやすさなど)

動画内でも説明しているように、実際の生活動線を想像しながらレイアウトを考えることが大切です。例えば、雨の日の動線、ゴミ出しの動線、自転車の出し入れなど、日常的な行動をスムーズにできるレイアウトを心がけましょう。

素材選びのポイント

外構で使用する素材は、見た目だけでなく耐久性やメンテナンス性も考慮して選ぶことが重要です。動画内でも詳しく解説していますが、主な外構素材とそのポイントを以下にまとめます。

舗装材(アプローチ・駐車場)

- コンクリート:耐久性が高く、メンテナンスが少ない。ただし、経年による色あせがある

- インターロッキング:デザイン性が高く、部分補修が可能。ただし、雑草が生えやすい

- 天然石:高級感があり、経年変化を楽しめる。ただし、コストが高い

フェンス・境界

- アルミフェンス:軽量で錆びにくく、メンテナンスが少ない。デザインも豊富

- 木製フェンス:温かみがあり、自然な雰囲気。ただし、定期的なメンテナンスが必要

- ブロック塀:耐久性が高く、プライバシーを確保しやすい。ただし、重厚感がある

カーポート

- アルミカーポート:軽量で耐久性が高く、デザインも豊富

- 木製カーポート:温かみがあるが、定期的なメンテナンスが必要

- ポリカーボネート屋根:軽量で採光性が良い。ただし、経年で黄ばみが出ることがある

動画内でも強調しているように、素材選びは長期的な視点で行うことが大切です。初期コストだけでなく、メンテナンスコストや耐用年数も考慮して選ぶようにしましょう。

カーポート選びの重要ポイント

カーポートは外構の中でも特に重要な要素の一つです。動画内でも詳しく解説していますが、カーポート選びのポイントを以下にまとめます。

サイズと設置場所の検討

カーポートのサイズは、所有している車のサイズや台数に合わせて選ぶことが基本です。一般的な乗用車の場合、1台あたり2.5m×5m程度のスペースが必要とされています。

また、設置場所を検討する際は、以下の点に注意することが重要です:

- 車の出入りのしやすさ(十分な回転スペースがあるか)

- ドアの開閉スペース(両側に十分なスペースがあるか)

- 周囲の建物や樹木との干渉がないか

- 雨や雪の影響(屋根の勾配や排水の方向など)

動画内でも触れていますが、カーポートの設置場所は一度決めると変更が難しいため、慎重に検討することが大切です。特に、将来的な車の買い替えなども考慮して、余裕を持ったサイズ設計をおすすめします。

カーポートの種類と特徴

カーポートには様々な種類があり、それぞれに特徴があります。主なタイプとその特徴は以下の通りです:

- 片持ちタイプ(フラットタイプ):柱が片側のみで、開放感がある。スペースを有効活用できる

- 両側支持タイプ(アーチタイプ):両側に柱があり、強度が高い。積雪地域に適している

- ビルトインタイプ:住宅と一体化したデザイン。見た目がスマートだが、コストが高い

動画内でも説明しているように、カーポートの選択は地域の気候条件も考慮することが重要です。特に、積雪地域では耐雪荷重の高いモデルを選ぶ必要があります。また、強風地域では風に強い設計のものを選ぶことをおすすめします。

カーポートの素材と耐久性

カーポートの主な素材としては、アルミ製と鉄製が一般的です。それぞれの特徴は以下の通りです:

- アルミ製:軽量で錆びにくく、メンテナンスが少ない。デザインも豊富

- 鉄製:強度が高く、価格も比較的安い。ただし、錆びやすいため定期的なメンテナンスが必要

屋根材については、ポリカーボネートやアルミ、ガラスなどがあります。それぞれの特徴は以下の通りです:

- ポリカーボネート:軽量で採光性が良い。ただし、経年で黄ばみが出ることがある

- アルミ:耐久性が高く、メンテナンスが少ない。ただし、採光性はない

- ガラス:高級感があり、採光性も良い。ただし、重量があり、コストも高い

動画内でも強調しているように、カーポートは長期間使用するものなので、初期コストだけでなく耐久性やメンテナンス性も考慮して選ぶことが大切です。特に、保証期間や保証内容についても確認しておくことをおすすめします。

フェンス選びの重要ポイント

フェンスは、プライバシーの確保や防犯、デザイン性など多くの役割を持つ重要な外構要素です。動画内でも詳しく解説していますが、フェンス選びのポイントを以下にまとめます。

フェンスの種類と特徴

フェンスには様々な種類があり、それぞれに特徴があります。主なタイプとその特徴は以下の通りです:

- アルミフェンス:軽量で錆びにくく、メンテナンスが少ない。デザインも豊富

- 木製フェンス:温かみがあり、自然な雰囲気。ただし、定期的なメンテナンスが必要

- メッシュフェンス:通風性が良く、圧迫感が少ない。コストも比較的安い

- ブロック塀:耐久性が高く、プライバシーを確保しやすい。ただし、重厚感がある

- 生垣:自然な雰囲気で、季節感を楽しめる。ただし、定期的な剪定が必要

動画内でも触れていますが、フェンスの選択は住宅のデザインとの調和を考慮することが重要です。例えば、和風の住宅には竹垣や生垣が調和しますし、モダンな住宅にはアルミフェンスやガラスフェンスが合います。

フェンスの高さと目隠し効果

フェンスの高さは、プライバシーの確保や防犯、デザイン性などを考慮して決めることが重要です。一般的なフェンスの高さと特徴は以下の通りです:

- 低いフェンス(H600〜900mm):開放感があり、圧迫感が少ない。ただし、プライバシー確保は限定的

- 中程度のフェンス(H1200〜1500mm):バランスが良く、一般的に多く使われる高さ

- 高いフェンス(H1800mm以上):プライバシーや防犯性が高い。ただし、圧迫感がある

動画内でも説明しているように、フェンスの高さは道路側と隣地側で変えることも検討すると良いでしょう。例えば、道路側は低めのフェンスで開放感を出し、隣地側は高めのフェンスでプライバシーを確保するといった方法があります。

また、目隠し効果については、フェンスの種類だけでなく、植栽との組み合わせも効果的です。例えば、フェンスの内側に常緑樹を植えることで、四季を通じてプライバシーを確保することができます。

フェンスの素材と耐久性

フェンスの素材選びは、見た目だけでなく耐久性やメンテナンス性も考慮することが重要です。主な素材とその特徴は以下の通りです:

- アルミ:軽量で錆びにくく、メンテナンスが少ない。耐用年数は15〜20年程度

- 木材:温かみがあり、自然な雰囲気。ただし、3〜5年ごとに塗装などのメンテナンスが必要

- 樹脂(プラスチック):軽量で加工しやすく、カラーバリエーションも豊富。ただし、経年で劣化することがある

- スチール:強度が高いが、錆びやすいため定期的なメンテナンスが必要

動画内でも強調しているように、フェンスは長期間使用するものなので、初期コストだけでなく耐久性やメンテナンス性も考慮して選ぶことが大切です。特に、保証期間や保証内容についても確認しておくことをおすすめします。

外構計画の進め方と注意点

外構計画を進める際の流れと注意点について、動画内容に基づいて解説します。

外構計画の基本的な流れ

- 要望の整理:家族の生活スタイルや好みを考慮し、必要な機能や希望するデザインを整理する

- 予算の設定:全体の予算と優先順位を決める

- 業者選び:複数の業者から見積もりを取り、比較検討する

- プラン作成:選んだ業者と相談しながら、具体的なプランを作成する

- 契約:内容と価格に納得したら契約する

- 施工:工事の進捗を確認しながら、必要に応じて調整する

- 完成・引き渡し:最終確認をして引き渡しを受ける

動画内でも説明しているように、特に新築の場合は、住宅の設計段階から外構についても考えることが理想的です。住宅会社と外構業者が連携することで、全体としての調和が取れた計画ができます。

季節を考慮した計画

外構計画を立てる際は、四季の変化も考慮することが重要です。特に以下の点に注意すると良いでしょう:

- 夏:日差しや暑さ対策(日陰の確保、緑化など)

- 冬:積雪や凍結対策(融雪設備、滑りにくい舗装など)

- 雨季:排水対策(適切な勾配、排水溝の設置など)

- 四季を通じて:風向きや日当たりの変化

動画内でも触れていますが、植栽を選ぶ際も季節変化を考慮することが大切です。例えば、落葉樹と常緑樹をバランスよく配置することで、夏は日陰を作り、冬は日光を取り入れるといった工夫ができます。

将来を見据えた計画

外構は長期間使用するものなので、将来の変化も見据えた計画を立てることが重要です。特に以下の点を考慮すると良いでしょう:

- 家族構成の変化(子どもの成長、高齢化など)

- ライフスタイルの変化(趣味の変化、在宅勤務の増加など)

- メンテナンスの手間(年齢とともに手入れが大変になることも)

- 将来的なリフォームの可能性

動画内でも強調しているように、特に植栽は成長することを考慮した計画が必要です。植える時は小さくても、数年後には大きく育つことを想定して配置を考えましょう。

また、バリアフリー対応も将来を見据えた重要なポイントです。段差の少ないアプローチや、手すりの設置スペースの確保など、将来的な改修がしやすいよう配慮することをおすすめします。

まとめ:失敗しない外構計画のポイント

動画の内容を踏まえ、失敗しない外構計画のポイントをまとめます。

計画段階での重要ポイント

- 住宅の設計段階から外構についても考える

- 家族全員の要望を整理し、優先順位をつける

- 現実的な予算設定と適切な配分を行う

- 複数の業者から見積もりを取り、比較検討する

- 実績とポートフォリオを確認して信頼できる業者を選ぶ

- アフターフォロー体制もチェックする

デザイン・素材選びの重要ポイント

- 住宅デザインとの調和を考える

- 機能性と美観のバランスを取る

- 長期的な視点で耐久性やメンテナンス性を考慮する

- 季節変化や将来の変化も見据えた計画を立てる

- プライバシーと開放感のバランスを考える

- 実際の生活動線を想像しながらレイアウトを考える

動画内でも繰り返し強調されていますが、外構計画は一度施工すると簡単に変更できないため、計画段階でしっかりと考えることが大切です。特に、実際の生活をイメージしながら、使いやすさと見た目の美しさの両方を追求することが成功の鍵となります。

最後に、外構は住まいの「顔」であると同時に、日々の生活を豊かにする重要な空間です。この記事と動画が、皆さんの理想の外構づくりの参考になれば幸いです。

外構計画についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひYouTubeチャンネルの他の動画もご覧ください。また、具体的なご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。素敵な外構で、より快適な住まいづくりを実現してください。