ペットと暮らす新築外構の配慮点|安全で快適な空間づくり

目次

ペットと暮らす新築外構で考えるべき安全性と快適性

家族の一員であるペットと共に暮らす住まいでは、外構計画も重要な検討ポイントとなります。ペットが安全に、そして快適に過ごせる外部空間は、人間にとっても居心地の良い環境になるものです。

新築の外構計画では、ペットの種類や性格、行動パターンに合わせた配慮が必要です。犬や猫といった動物によって必要な設備や注意点が異なるため、ペットの特性を理解した上での計画が大切になります。

この記事では、ペットと暮らす新築外構における配慮点や工夫について、安全性と快適性の両面から詳しく解説していきます。これから新築外構を検討している方はもちろん、既存の外構をペットフレンドリーにリフォームしたい方にも参考になる情報をお届けします。

ペットにとって安全な外構づくりの基本

ペットと共に暮らす住まいの外構を計画する際、最も重要なのが「安全性」です。特に犬や猫などのペットは好奇心旺盛で、予想外の行動をとることもあります。

安全な外構づくりでまず考えるべきは、ペットが敷地外に飛び出さないための対策です。道路への飛び出しは交通事故の危険があるだけでなく、迷子になるリスクもあります。適切な高さと構造のフェンスや門扉の設置が基本となります。

次に重要なのが、ペットにとって有害な植物や素材を避けることです。ユリやチューリップなど、犬や猫が誤って食べると中毒を起こす植物は避け、安全な植栽を選ぶことが大切です。また、尖った石や角のある構造物は、走り回るペットがケガをする原因になるため注意が必要です。

次に重要なのが、ペットにとって有害な植物や素材を避けることです。ユリやチューリップなど、犬や猫が誤って食べると中毒を起こす植物は避け、安全な植栽を選ぶことが大切です。また、尖った石や角のある構造物は、走り回るペットがケガをする原因になるため注意が必要です。

さらに、暑さ対策も忘れてはなりません。特に夏場は地面の温度が上昇し、肉球やお腹を火傷するリスクがあります。日陰をつくる工夫や、熱くなりにくい素材選びが重要になってきます。

これらの基本的な安全対策を踏まえた上で、ペットの種類や性格に合わせた細かな配慮を加えていくことで、より安心できる外構環境が実現します。

どうですか?あなたのペットにとって、今の外構環境は十分に安全でしょうか?

ペットの種類別に考える外構の工夫

ペットの種類によって必要な外構の工夫は大きく異なります。ここでは代表的なペットである犬と猫を中心に、それぞれに適した外構の配慮点を見ていきましょう。

犬と暮らす外構の工夫

犬と暮らす場合、まず考えたいのが適切な運動スペースの確保です。犬種や性格にもよりますが、多くの犬は走り回ったり遊んだりするスペースがあると健康的に過ごせます。

庭に芝生エリアを設けることは、犬にとって理想的な環境づくりの一つです。天然芝は見た目が美しく、クッション性もありますが、メンテナンスの手間や犬の尿による枯れが課題となります。一方、人工芝は手入れが簡単で、最近では排水性や耐久性に優れた犬向けの製品も増えています。

また、犬の足洗い場の設置も重要なポイントです。散歩から帰ってきた際や、庭で遊んだ後に足を洗えるスペースがあると、室内を汚さずに済みます。立水栓にガーデンパンを組み合わせた足洗い場は、使い勝手が良く、外構のアクセントにもなります。

また、犬の足洗い場の設置も重要なポイントです。散歩から帰ってきた際や、庭で遊んだ後に足を洗えるスペースがあると、室内を汚さずに済みます。立水栓にガーデンパンを組み合わせた足洗い場は、使い勝手が良く、外構のアクセントにもなります。

さらに、犬の習性を考慮した工夫も必要です。例えば、境界線に沿って走り回る習性がある犬種の場合は、フェンス沿いに走路を確保することで、ストレスなく過ごせる環境になります。

猫と暮らす外構の工夫

猫と暮らす場合の外構では、脱走防止と安全な探索空間の確保がポイントになります。猫は高い場所を好み、驚異的な運動能力で垂直方向にも移動するため、通常のフェンスでは留めておくことが難しいことがあります。

キャットフェンスと呼ばれる、上部が内側に折れ曲がった構造のフェンスや、回転するローラーを設置したフェンスなど、猫の脱出を防ぐ専用の設備を検討するとよいでしょう。

また、猫が安全に外の世界を楽しめるキャットテラスやキャットウォークの設置も人気です。これにより、猫は外の刺激を安全に楽しむことができ、ストレス軽減にもつながります。

植栽選びも重要で、猫が好む猫草(オーツ麦など)を植えたり、カツミレなどの猫が喜ぶハーブを取り入れたりすることで、より豊かな環境を作ることができます。

小型のペットや鳥などと暮らす場合も、それぞれの特性に合わせた外構の工夫が必要です。大切なのは、ペットの行動パターンや好みを理解し、その特性に合わせた環境づくりを心がけることです。

素材選びのポイント〜ペットに優しい外構材料

ペットと暮らす外構では、使用する素材の選択が安全性と快適性を左右します。ここでは、床材、フェンス、植栽などの素材選びのポイントを詳しく見ていきましょう。

床材の選択と注意点

床材は、ペットが直接触れる部分であり、特に慎重に選ぶ必要があります。犬や猫にとって快適な床材の条件としては、肉球に優しく、滑りにくく、極端な温度変化が少ないことが挙げられます。

人工芝は、メンテナンスの手軽さから人気の床材ですが、品質によって大きな差があります。安価な製品では有害物質が含まれていることや、夏場の高温によるやけど、マイクロプラスチックの発生などに注意が必要です。

ペットに安全な人工芝を選ぶポイントとしては、「RoHS指令適合」や「国内安全基準適合」といった記載があるものを選ぶことが重要です。また、パイル(芝の毛足)が30〜35mm程度のものが、柔らかく、裸足でもチクチクしにくく、転んでもケガしづらい質感となります。

ペットに安全な人工芝を選ぶポイントとしては、「RoHS指令適合」や「国内安全基準適合」といった記載があるものを選ぶことが重要です。また、パイル(芝の毛足)が30〜35mm程度のものが、柔らかく、裸足でもチクチクしにくく、転んでもケガしづらい質感となります。

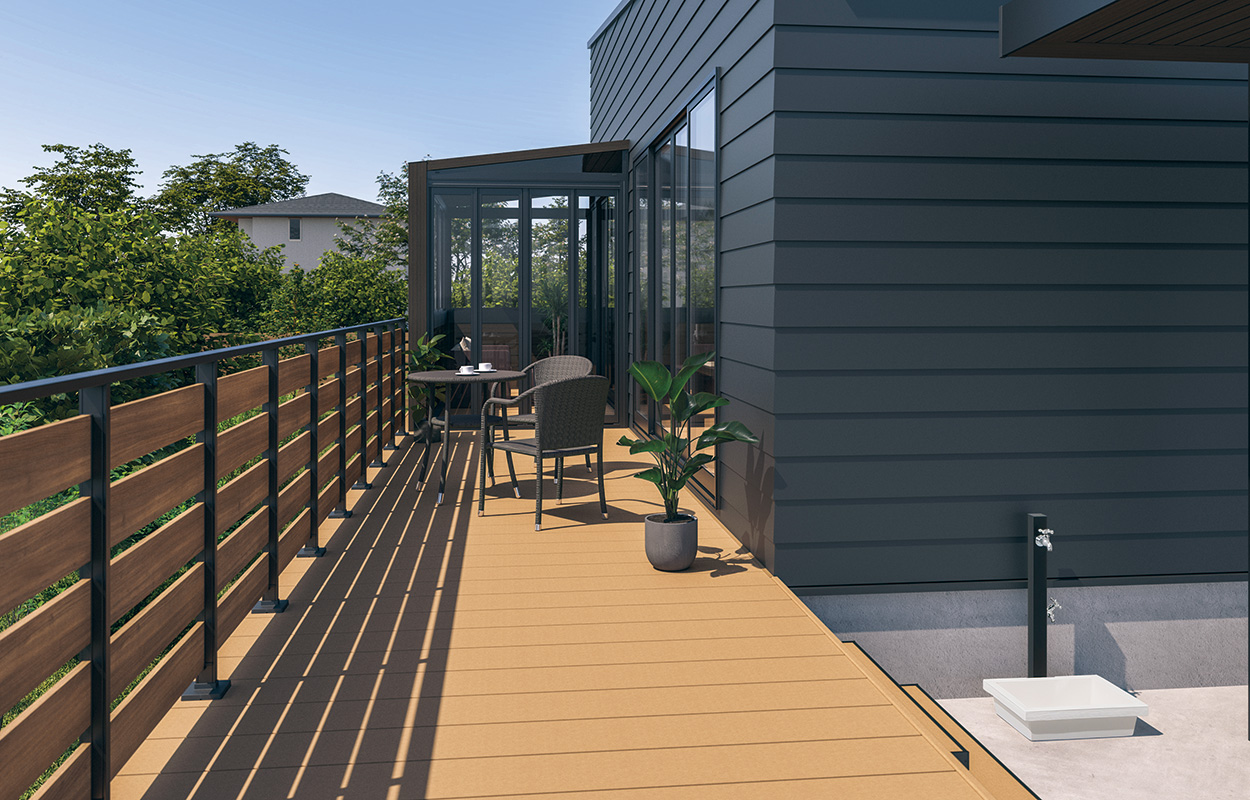

ウッドデッキも人気の床材ですが、ペットとの相性を考えると、耐久性があり、トゲが出にくく、滑りにくい素材を選ぶことが大切です。ハードウッド(イペ、ウリン等)は耐久性に優れていますが、コスト面で課題があります。最近では、木材・プラスチック複合材(WPC)も選択肢として人気です。

石材やタイルを使用する場合は、表面が滑りにくい加工がされているものを選びましょう。特に雨の日の滑りやすさに注意が必要です。また、夏場の蓄熱による高温化も考慮し、明るい色調のものや、遮熱性能のある製品を検討するとよいでしょう。

フェンスと門扉の素材選び

フェンスや門扉は、ペットの脱走防止と安全確保に重要な役割を果たします。素材選びでは、耐久性、メンテナンス性、そして何よりもペットの安全性を考慮する必要があります。

アルミ製のフェンスは軽量で耐久性があり、メンテナンスも簡単なため人気です。ただし、夏場は熱くなりやすいので、ペットが直接触れる可能性がある場所では注意が必要です。

木製フェンスは自然な風合いが魅力ですが、経年劣化によるトゲやささくれに注意が必要です。定期的なメンテナンスを行い、ペットが怪我をしないよう気を配りましょう。

どの素材を選ぶ場合も、ペットが噛んだり引っかいたりしても壊れない強度があること、そして万が一の場合でもペットに危害が及ばない安全な構造であることが重要です。

植栽選びと配置のポイント

庭の植栽は、景観を美しくするだけでなく、日陰を作ったり、プライバシーを確保したりする役割もあります。ペットと共に暮らす庭の植栽選びでは、安全性を最優先に考える必要があります。

まず避けるべきは、ペットにとって有毒な植物です。ユリ、チューリップ、アジサイ、スズラン、アザレアなどは、犬や猫が誤って食べると中毒を起こす可能性があります。代わりに、カモミール、キャットミント、ローズマリーなどのハーブ類や、シバザクラ、コデマリなどの低木は比較的安全です。

植栽の配置も工夫が必要です。走り回るペットのための動線を確保しつつ、花壇は少し高さをつけることで、植物を守りながらペットも安全に過ごせる環境が作れます。また、シンボルツリーを選ぶ際は、落葉の少ない種類や、実が落ちても無毒なものを選ぶとよいでしょう。

素材選びは、ペットとの暮らしを長期的に考えた上で決定することが大切です。初期コストだけでなく、メンテナンス性や耐久性、そして何よりもペットの安全性を総合的に判断しましょう。

機能性を高める外構設備の工夫

ペットと快適に暮らすためには、外構に特定の機能を持たせることが効果的です。ここでは、ペットとの生活をより便利で快適にする外構設備について紹介します。

ペット専用の洗い場・足洗い場

散歩から帰ってきたときや、庭で遊んだ後のペットの体や足を洗える専用スペースがあると、室内を汚さずに済みます。特に雨の日や泥んこになった日には重宝する設備です。

理想的なペット洗い場は、立ったまま楽な姿勢で洗えるよう高さが調整されており、温水が使えると季節を問わず便利です。排水溝にはペットの毛が詰まりにくい構造のものを選ぶことも重要なポイントです。

より簡易的な足洗い場としては、立水栓にガーデンパンを組み合わせたタイプも人気です。ガーデンパンの高さや大きさはペットのサイズに合わせて選ぶとよいでしょう。最近では、ペットの足形をモチーフにしたデザイン性の高いガーデンパンも増えています。

洗い場の周囲は水はねを考慮し、滑りにくい素材を使用することが安全面で重要です。また、タオルや洗剤を置くスペースがあると便利です。

ドッグラン・遊び場の設計

庭の広さに余裕がある場合は、ペット専用の遊び場やドッグランを設けることで、ペットのストレス発散や運動不足解消に役立ちます。

ドッグランを設計する際のポイントは、まず適切な広さの確保です。小型犬なら最低でも10㎡程度、中・大型犬ならその倍以上のスペースがあると理想的です。また、ペットが走り回っても安全なよう、鋭利な物や危険な段差がない環境づくりが重要です。

床材には、前述の人工芝や、ウッドチップ、砂などが使われることが多いですが、ペットの好みや手入れのしやすさを考慮して選びましょう。また、日陰になるスペースを確保することで、夏場でも快適に過ごせる環境になります。

収納スペースの確保

ペットとの暮らしには、リード、おもちゃ、ブラシなど様々な用品が必要になります。これらを収納するスペースを外構に組み込むことで、使いたいときにすぐ取り出せる便利さがあります。

玄関周りや庭への出入り口付近に、防水性のある収納ボックスやキャビネットを設置するのが一般的です。デザイン性の高い収納家具なら、外構のアクセントにもなります。

また、ペットフードや大きめの用品を収納できる物置スペースも便利です。物置を設置する際は、外観との調和を考慮しつつ、使い勝手の良い配置を心がけましょう。

これらの機能的な設備は、日々のペットとの暮らしをより快適にするだけでなく、住まい全体の美観や清潔さを保つことにもつながります。ライフスタイルやペットの特性に合わせて、必要な機能を取り入れることが大切です。

季節ごとの配慮点と対策

ペットと暮らす外構では、四季の変化に合わせた配慮が必要です。日本の気候は季節によって大きく変わるため、それぞれの季節特有の課題に対応することで、一年を通してペットが快適に過ごせる環境を作ることができます。

夏の暑さ対策

夏の暑さはペットにとって大きな負担となります。特に犬は体温調節のために舌を出してパンティングするため、熱中症のリスクが高まります。

まず重要なのが日陰の確保です。パーゴラや日よけシェード、シンボルツリーなどを戦略的に配置することで、日中でも涼しく過ごせるスポットを作りましょう。特に日中の日差しが強い時間帯に日陰ができる位置を考慮することが大切です。

床材の選択も重要です。コンクリートやタイルなどは直射日光を浴びると非常に高温になり、ペットの肉球を火傷させる危険があります。遮熱性の高い素材や、明るい色の舗装材を選ぶことで、表面温度の上昇を抑えることができます。

また、水場の確保も効果的です。小さな噴水や、浅い水たまりを作れる場所があると、ペットが自ら体を冷やすことができます。常に新鮮な水が飲めるよう、屋外用の給水器を設置するのもおすすめです。

冬の寒さ対策

冬の寒さもペットにとっては厳しいものです。特に小型犬や短毛種、高齢のペットは寒さに弱い傾向があります。

風よけとなる壁や、北風を防ぐ植栽の配置が効果的です。常緑樹を北側に植えることで、冬の冷たい風からペットを守ることができます。

また、日当たりの良い場所に温かい休憩スポットを設けることも大切です。南向きのウッドデッキなどは、冬でも日中は温かく、ペットがくつろげる場所になります。

屋外で過ごすことが多いペットのために、断熱性のある小屋や、電気式のペット用ヒーターマットなどを設置することも検討しましょう。

雨の日の対策

雨の日でもペットが快適に過ごせる工夫も必要です。屋根付きのスペースがあれば、雨が降っていても外の空気を感じながら過ごすことができます。

テラス屋根やカーポートの一部をペットスペースとして活用するのも良いでしょう。また、庭の排水性を高めることで、雨上がりでもすぐに外で遊べる環境を整えることができます。

足洗い場は雨の日に特に重宝します。泥んこになった足をきれいに洗ってから室内に入ることで、家の中を汚さずに済みます。

季節ごとの対策を事前に考えておくことで、一年を通してペットにとって快適な外構環境を維持することができます。ペットの種類や体質、年齢などによって必要な対策は異なるため、自分のペットに合った環境づくりを心がけましょう。

長期的視点で考えるメンテナンスと耐久性

ペットと共に暮らす外構は、通常よりも摩耗や汚れが生じやすいため、長期的な視点でのメンテナンス性と耐久性を考慮することが重要です。初期コストだけでなく、維持管理のしやすさや、経年変化を見据えた計画が必要になります。

メンテナンスしやすい外構の特徴

ペットがいる環境では、掃除のしやすさが重要なポイントです。特に犬や猫の毛や、排泄物の処理を考慮した設計が求められます。

床材は水洗いができるものが理想的です。人工芝の場合、排水性に優れたタイプを選び、下地に防臭機能付きの防草シートを敷くことで、尿のニオイが残りにくくなります。定期的に水で洗い流せる構造にしておくと、衛生的に保ちやすくなります。

また、凹凸の少ないシンプルな構造は、落ち葉や毛が溜まりにくく、掃除がしやすいというメリットがあります。複雑な形状の装飾や、細かい隙間がある構造は、メンテナンスの手間が増える可能性があることを念頭に置いておきましょう。

素材の選択も重要です。例えば、木材を使用する場合は防腐・防蟻処理されたものを選び、定期的な塗装や保護剤の塗布が必要になります。一方、アルミや樹脂などの素材は比較的メンテナンスが少なくて済むため、長期的な手間を考えると選択肢として魅力的です。

ペットによる摩耗・劣化への対策

ペット、特に犬は走り回ったり掘ったりする習性があるため、外構材の摩耗や劣化が早まることがあります。これに対応するための工夫も必要です。

まず、動線となる部分には特に耐久性の高い素材を使用することが重要です。例えば、ウッドデッキなら硬質木材や高耐久のWPC(木材・プラスチック複合材)を選ぶことで、爪による傷や摩耗に強くなります。

フェンスや門扉は、ペットが噛んだり引っかいたりしても壊れない強度が必要です。特に下部は強化しておくと安心です。また、定期的に点検し、緩みや破損がないか確認することも大切です。

植栽エリアでは、掘り返し防止の対策として、根元に小石を敷いたり、ココマットなどの障壁を設けたりする方法があります。特に新しく植えた木の周りは保護することで、健全な成長を促すことができます。

経年変化を見据えた素材選び

外構は長く使い続けるものですから、経年変化を見据えた素材選びが重要です。時間の経過とともに味わいが増す素材もあれば、劣化が目立つ素材もあります。

例えば、天然木材は経年とともに風合いが増しますが、適切なメンテナンスを怠るとひび割れや腐食の原因となります。一方、石材は長期間美しさを保ちやすいですが、初期コストが高くなる傾向があります。

また、ペットの年齢変化も考慮すべき点です。若いペットは活発に動き回りますが、年を取るにつれて行動範囲や活動量が変化します。段差の少ない動線や、高齢になったときのアクセスのしやすさなども、長期的な視点で考えておくとよいでしょう。

メンテナンス性と耐久性を考慮した外構計画は、長い目で見ると経済的であり、ペットとの生活をより快適に続けるための重要な要素です。初期の計画段階でこれらを十分に検討することで、後々の手間やコストを軽減することができます。

プロに依頼する際のポイントとコスト感

ペットと暮らす外構を計画する際、専門家に依頼することで理想的な環境を効率よく実現できます。ここでは、外構業者に依頼する際のポイントや、おおよそのコスト感について解説します。

ペット対応の外構に詳しい業者の選び方

すべての外構業者がペットとの暮らしに詳しいわけではありません。理想的な外構を実現するためには、ペット対応の実績や知識がある業者を選ぶことが重要です。

まず、業者のホームページやSNSで施工事例を確認しましょう。ペットと暮らす家庭の外構事例が複数あれば、その分野の経験が豊富と判断できます。例えば、ドッグランや足洗い場、キャットウォークなどの施工例があれば、ペット対応の知識があると期待できます。

また、実際に相談する際、ペットの種類や性格、行動パターンなどについて詳しく質問してくれる業者は、ペットの特性を理解した提案をしてくれる可能性が高いです。

口コミやレビューも参考になります。特にペットと暮らす家庭からの評価が高い業者は、実際の生活での使い勝手まで考慮した提案ができる可能性があります。

依頼前の準備と相談のポイント

外構業者に依頼する前に、自分の要望や条件を整理しておくことで、スムーズな相談と満足度の高い結果につながります。

まず、ペットの特性や行動パターン、困っていることなどをリストアップしておきましょう。例えば、「犬が脱走しやすい」「猫が高い場所を好む」「ペットの毛の処理に困っている」など、具体的な課題を伝えることで、的確な提案を受けやすくなります。

予算の目安も事前に決めておくことが重要です。外構工事は範囲や内容によって費用が大きく変わるため、優先順位をつけておくと、予算内で最大限の効果を得られる提案を受けやすくなります。

また、将来的な変化(ペットの成長や加齢、家族構成の変化など)も考慮して相談することで、長期的に使いやすい外構計画が立てられます。

ペット対応外構のコスト目安

ペット対応の外構工事にかかる費用は、工事の範囲や内容によって大きく異なりますが、一般的な目安を紹介します。

新築住宅の外構一式の場合、一般的には建物価格の10%程度が外構費用の目安と言われています。例えば3,000万円の住宅なら、300万円前後が外構予算の目安です。ペット対応の場合、専用設備などが追加されるため、若干コストが上がる可能性があります。

部分的な工事の場合は、以下のような目安があります:

- ドッグラン(人工芝敷設含む):1㎡あたり1.5〜3万円程度

- ペット用足洗い場:シンプルなタイプで10〜20万円程度

- キャットフェンス:1mあたり1〜3万円程度

- ウッドデッキ:1㎡あたり3〜8万円程度(素材による)

ただし、これらはあくまで目安であり、地域や業者、素材、デザインなどによって大きく変動します。複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格と内容を比較検討することをおすすめします。

外構は住まいの顔であると同時に、ペットとの暮らしの質を大きく左右する重要な要素です。専門家の知識と経験を活用することで、美しく機能的で、ペットと人間の双方にとって快適な空間を実現することができます。

まとめ:ペットと人が共に幸せに暮らせる外構づくり

ペットと暮らす新築外構の計画は、人とペットの双方が安全で快適に過ごせる環境づくりを目指すものです。この記事で紹介した様々な配慮点を参考に、あなたの家族構成やライフスタイル、そしてペットの特性に合わせた理想的な外構を実現してください。

安全性を最優先に考えながらも、メンテナンス性や耐久性、そして美観のバランスを取ることが、長く愛着を持って使える外構の鍵となります。季節の変化にも対応できる柔軟な設計は、日本の気候を考えると特に重要です。

外構は一度作ってしまうと、大規模な改修は容易ではありません。だからこそ、計画段階で十分に検討し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。ペットの行動特性や好みを理解した上で、将来の変化も見据えた計画を立てることが大切です。

理想的な外構は、ペットにとっての安全な遊び場であると同時に、飼い主にとっても使いやすく、メンテナンスがしやすい空間です。そして何より、家族全員が心地よく過ごせる、住まいの魅力を高める要素となるものです。

ペットと人が共に幸せに暮らせる外構づくりのために、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。あなたとあなたの大切なペットにとって、理想的な住環境が実現することを願っています。

外構・エクステリアのプロフェッショナルであるノエルでは、ペットと暮らす家庭向けの外構プランニングも得意としています。ライフスタイルに合わせたオーダーメイドの外構設計で、20年後の暮らしまで見据えた提案が可能です。詳しくは新築外構、エクステリアのホームページをご覧ください。